引言

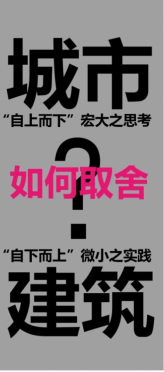

Q.城市设计专业是什么?

No.1 专业概况

我国城市化水平于2011年末突破50%,开始进入后城市化发展阶段,城市建设重点逐渐由粗放型扩张转向精细化治理,更加注重城市品质的营造与提升。以工程建设为主的传统建成环境类人才培养体系无法完全适应新时期城市建设对专门人才的需求。

新时期城市建设对于城市形态的完善、城市活力的提升、城市特色的塑造、环境品质的优化、既有空间的更新等提出了更高的要求,这些城市设计范畴的建设重点让城市设计专门人才的培养日益迫切。

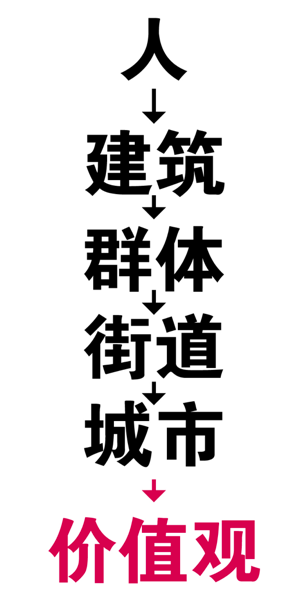

城市设计专业是以服务国家新型城镇化发展战略为使命,面向城市空间品质提升的现实需求,培养掌握城市设计专业技术知识,并具有人文视野、整体思维、团队意识、综合研究与设计能力的交叉学科拔尖创新人才。本专业学制四年,主要教授建筑学基础、城市空间环境基础、城市社会经济、政策管理、建筑设计、城市设计、景观设计、城市更新等方面的基本理论和知识,并开展建筑设计、建筑改造、城市更新、城市设计的综合性实践教育。

No.2专业开设缘由

01 中国城市建设新形势(从增量发展转向存量治理)对城市设计的迫切需求。

2012年我国城镇化水平突破50%,开始整体迈入城市时代,中国城市建设面临重大转型城市建设从追求增量发展(数量)转向存量治理(质量)的新阶段。其重点是:城市整体形态的完善、环境品质的优化、城市活力的提升和空间特色的塑造,这些方面都是城市设计领域的核心内容。

02 人居环境类学科发展(从个性表现转向人性整体)对城市设计的迫切需求。

1999年国际建协(UIA)通过的《北京宪章》是指引21世纪人类人居环境营建的纲领性文件,《北京宪章》明确提出:“通过城市设计的核心作用从观念上和理论基础上把建筑学、地景学、城市规划学的要点整合为一”。城市设计的核心价值在于尊重人性、整体性与地域性与人居环境学科的发展趋向直接关联。 人居环境三大传统学科建筑学、城市规划学、风景园林学不断自我成熟与完善的背景下,城市设计学科的独立性日趋显著。

03 城市设计人才培养(从工程设计转向综合研究)的迫切需求

l 2014年初,《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》正式出台,

l 2015年12月,面对新的城市建设形势,中央召开“城市工作会议”,

l 2016年初,国务院关于“进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见”出台。

针对中国城市下一阶段的发展,国家提出了明确的要求。其中包括“要加强城市设计,提高城市设计水平。各地、各部门要高度重视城市设计的重要性和紧迫性,全面开展、切实做好城市设计工作”等重要内容,针对专业人才培养,也提出了“支持高等学校开设城市设计相关专业,建立和培育城市设计队伍”的总体意见。

No.3专业建设情况

西安建筑科技大学位列国内建筑类“老八校”之一,是国家住房和城乡建设部与陕西省人民政府共建高校、国家“中西部高校基础能力建设工程”高校、国家首批“卓越计划”及全国工程硕士研究生教育创新院校。

“十三五”期间,西安建筑科技大学紧紧围绕创新驱动和“一带一路”倡议,全面深化改革,推进内涵建设,以建筑土木类学科为主要特色,已建设成为国际知名、国内高水平大学。尤其是建筑类学科,应对国家战略和发展需要,在“绿色建筑”、“文化遗产保护”等方面取得了突出的成绩。城市设计作为新时期我国城市建设领域的重要方向,符合学校的整体办学定位和发展规划,其高水平专业人才的培养是我校义不容辞的重要责任。

2016年,我校建筑学院在建筑学专业城市设计专门化方向的基础上,在全国首次正式提出成立城市设计专业,历时五年,2020年,教育部批复同意设立城市设计专业。

No.4 专业培养目标

城市设计专业围绕“人民城市”的核心理念,紧密结合学科发展动向和现实发展需求,将最新学科理念和学术研究成果融入教学实践,应对当前城市建设由增量扩张向存量治理的转型,建立面向中国式现代化城市建设的城市设计人才培养模式、教学体系、课程体系和师资队伍。在“厚基础、宽口径、高素质、强能力、重创新” 的总体思想指导下,培养具有较强综合文化素质,强烈社会责任感,良好的职业道德、敬业精神和团队精神,具有扎实的城市设计专业素质、专业知识和专业能力,具有开放的视野、创新意识和能力,具有可持续发展和文化传承理念的复合型城市设计高级人才。

l 培养目标1:具备良好的人文科学素养、社会责任感和职业道德。

l 培养目标2:拥有团队协作精神和有效沟通能力,能够在团队中担当不同的角色甚至成为团队领导者,具备一定的国际视野和跨文化交流能力。

l 培养目标3:具备从事城市设计相关领域的建筑、规划、设计、评价、开发、运行及管理等工作,成为单位业务骨干,具有中得高级技术职称的能力。

l 培养目标4:能够跟踪本专业及相关领域前沿技术,具备研究开发能力和工程创新能力,具有获得国家注册建筑师、注册规划师资格的能力。

l 培养目标5:具有可持续发展的理念和终身学习的意识,能够通过不断学习提升知识水平、满足职业发展要求的能力。

Q.城市设计专业干什么?

No.1 学制与授予学位

四年制本科,本专业所授学位为工学学士

No.2主要课程设置

主要课程体系分为三大类,包括:设计类课程、理论类课程和实践类课程。

01设计课程

l 设计基础系列:城市设计初步、城市设计基础;

l 建筑设计系列:建筑设计Ⅰ、建筑设计Ⅱ;

l 建筑综合环境系列:建综设计Ⅰ、建综设计Ⅱ;

l 城市设计系列:城市设计Ⅰ、城市设计Ⅱ;

02理论课程

l 设计理论系列课程:建筑与城市设计概论、城市设计原理、城市设计理论、建筑设计概论、居住环境规划与居住建筑设计原理、既有建筑更新改造、外部空间设计原理、环境行为学、历史城市景观保护与更新等;

l 历史理论系列课程:城市建设史、中国建筑史、外国建筑史、美术史、艺术史等;

l 城市发展理论系列课程:城市规划原理、空间社会学、城市经济学、城市地理学、城市道路交通、城市策划概论等;

l 城市技术方法系列课程:城市基础设施、数字城市技术、绿色城市概论、低碳城市理论与方法、地理信息系统创新应用、

03实践课程

l 城市与建筑认知实践

l 城市设计师业务实践

l 毕业设计

04课程建设方面

l 本专业成功培育建设了大批精品专业课程,《城市设计原理》获评“国家一流线上课程”,《城市设计导引》获评“陕西省课程思政示范课程”,《城市公共中心规划系列课程》获评“陕西省精品资源共享课”,成效显著。其中《城市设计原理》线上课程于2020年上线,运行第一期即有4902人选课;第二期逢新冠疫情爆发,共10583人参与学习,为众多高校提供了有效的教学支持。课程至今已运行九期,累计选课24000余人,先后被41所高校引用并应用于城乡规划、建筑学、风景园林等专业的城市设计教学,教学效果广受赞誉。

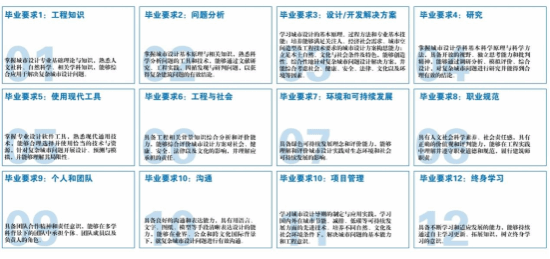

No.3专业能力达成

No.4专业区分度

城市设计专业与建筑类的现有专业如:建筑学、城乡规划、风景园林、历史建筑保护工程等都有一定的关联及区分度。

与城乡规划专业相比,城市设计更注重城市三维空间形态的设计、人对城市空间的感受、强调建筑与城市空间的一体化关系;

与建筑学相比,城市设计更注重城市空间的建构机制,关注由各类建筑物(建筑群)所塑造的整体城市空间环境以及外部公共空间;

与历史建筑保护工程专业相比,城市设计中对于建成遗产保护的关注点更强调保护与更新的协同以及与城市空间、城市生活的关系。

No.5专业人才出口

目前,我国城市设计事业进入全面发展时期,本专业毕业生具有广阔的就业前景。毕业生主要去向包括:各级政府的规划、建设管理部门,国内外专业设计研究机构,房地产开发企业单位,大专院校、研究所等科研教学机构等。

Q.城市设计专业有什么?

No.1师资力量

城市设计专业充分依托建筑学院四个专业(建筑学、城乡规划、风景园林、历史建筑保护工程)的优势师资,以“城市设计研究中心”教研团队为教学组织核心,吸纳建筑系、城乡规划系、风景园林系相关专业教师共25人,组建年龄构成、学科分布、学历层次分布合理的教师队伍,为城市设计专业提供强有力的师资保障。

专业负责人简介

李昊

教授,博士生导师,城市设计研究中心主任。住建部城市设计专家委员会委员,全国高等学校建筑学专业教育评估委员会委员,高等学校建筑学专业课程教材与教学资源专家委员会副主任委员,中国建筑学会城市设计分会常务理事,中国城市规划学会城市设计学术委员会委员,中国城市规划学会城市更新学术委员会委员,中国建筑学会建筑改造与城市更新学术委员会委员。由首席教授领衔建立了一支科研能力和教学水平兼备的师资队伍,有效支撑专业教学。近年来,团队教师荣获陕西省教学名师、宝钢优秀教师奖、中国人居环境设计学年奖优秀指导教师等众多荣誉及奖项。

No.2 教学成果

本专业紧扣社会转型需求和行业发展问题,不断强化城市设计教育改革,引导学生充分了解社会,培育实践创新意识,荣获了全国高校建筑设计优秀教案、陕西省教学成果一等奖、陕西省优秀教材一等奖、西安建筑科技大学教学成果特等奖等多项荣誉。

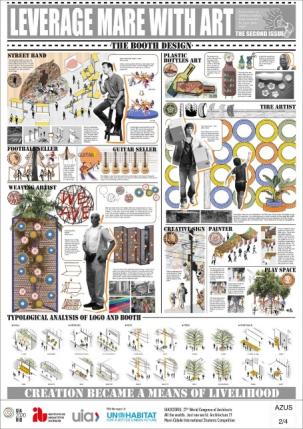

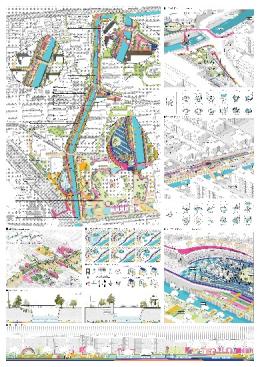

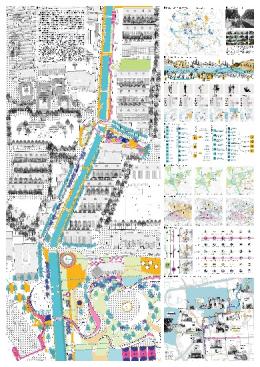

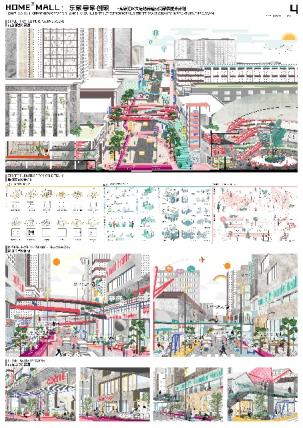

自2010年以来,学生作品先后3次在本学科领域最高等级的UIA国际大学生建筑设计竞赛中获奖10项,并两夺金奖;此外,还获得第十七届“挑战杯’大学生课外学术科技作品竞赛二等奖、日本公共空间竞赛优秀奖、北京公共空间城市设计大赛竞赛单元最佳奖、上海城市设计挑战赛公众参与奖等20余项竞赛殊荣。

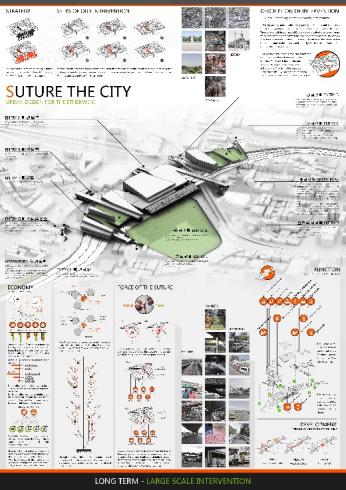

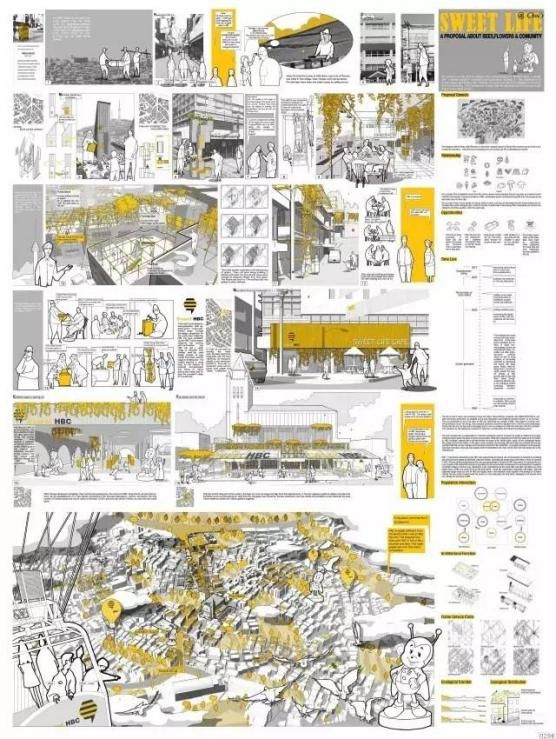

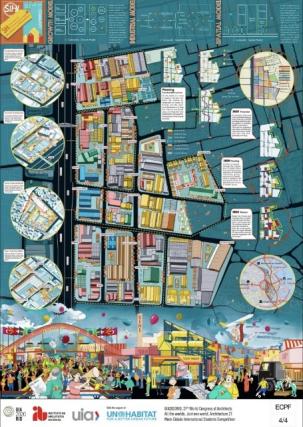

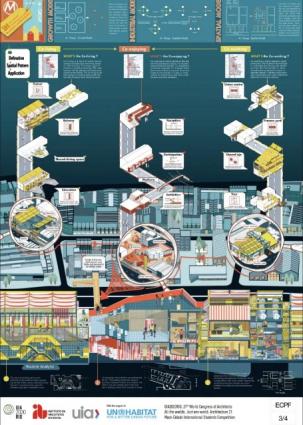

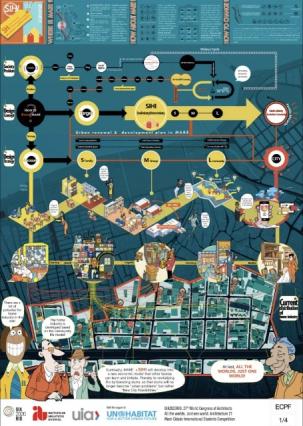

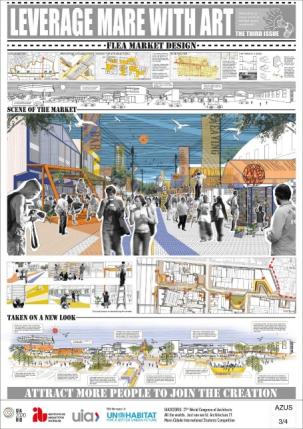

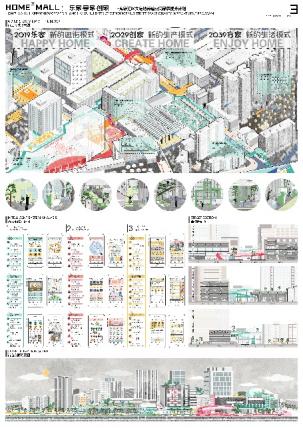

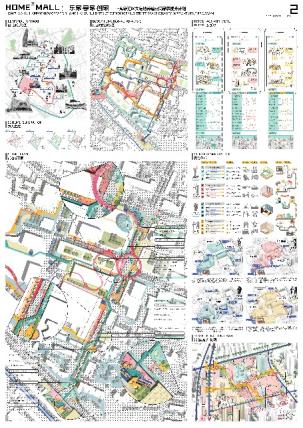

[1] 第25届UIA世界大学生设计竞赛,第一名

[2] 第25届UIA世界大学生设计竞赛,第二名

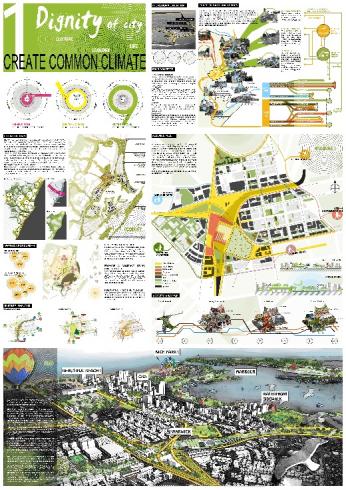

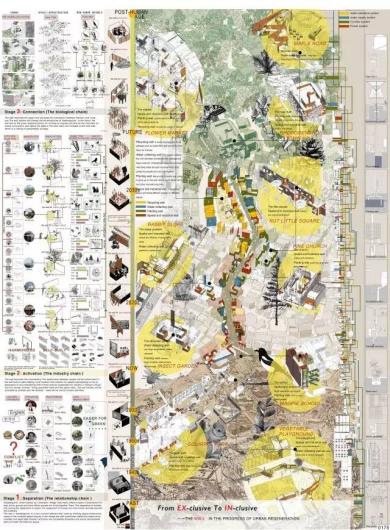

[3] 第26届UIA世界大学生设计竞赛,三等奖

[4] 第26届UIA世界大学生设计竞赛,荣誉提名奖

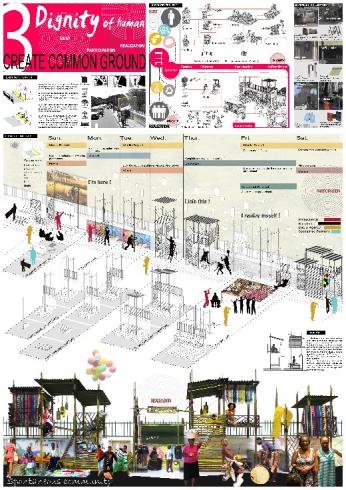

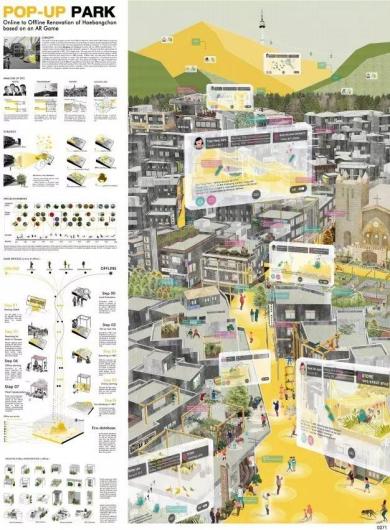

[5] 第27届UIA世界大学生设计竞赛,最高奖

[6] 第27届UIA世界大学生设计竞赛,荣誉奖

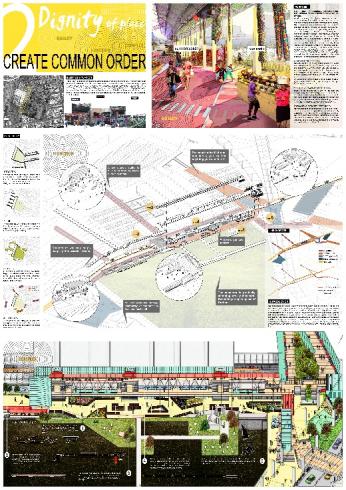

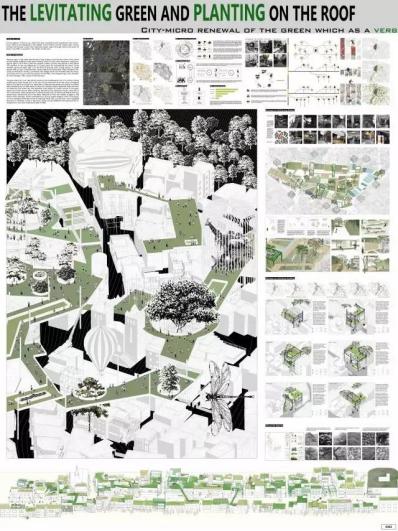

[7] 北京公共空间城市设计大赛2018,面竞赛单元最佳奖

[8] 2019年上海城市设计挑战赛,公众参与奖

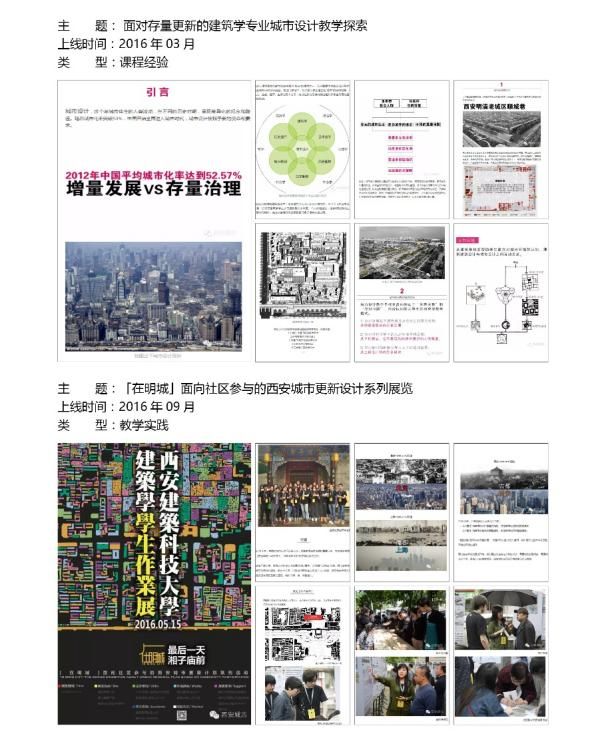

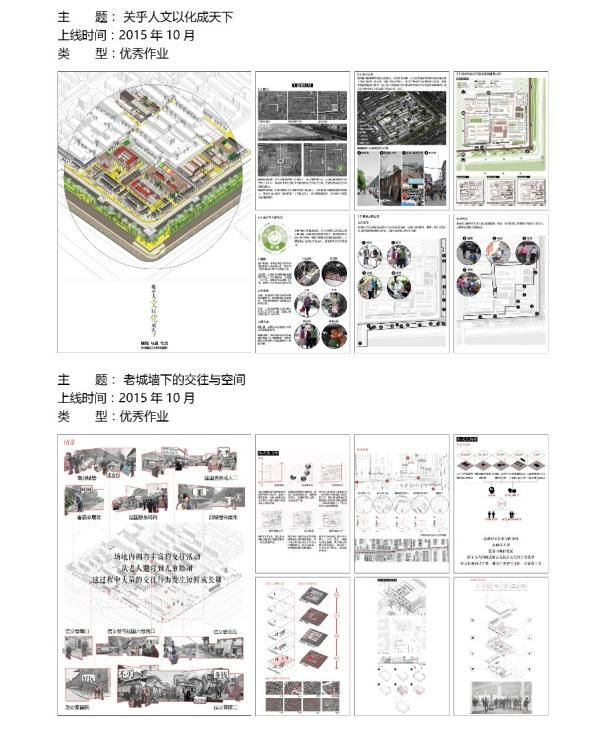

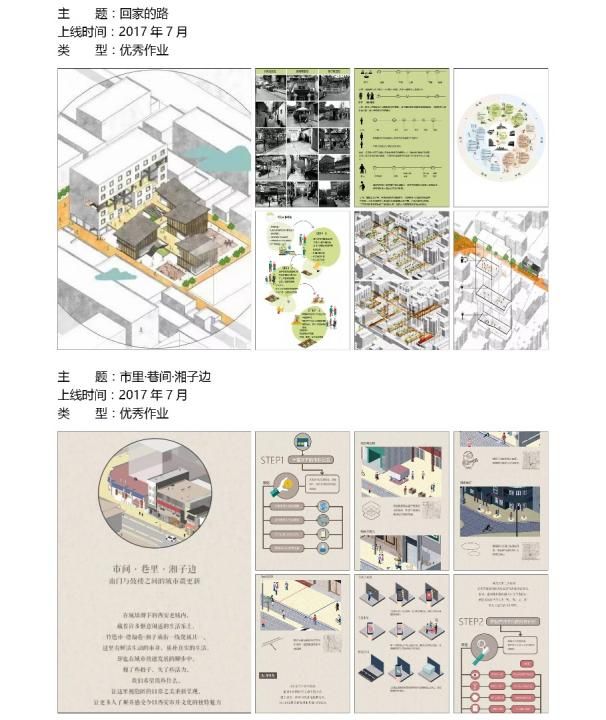

此外,教学团队积极推动教学与社会活动结合。完成了课程网络资源拓展平台[西安城志]微信公众平台的建设,组织[在明城]城市设计作业的公众参与展览。将网络资源建设与课程自身紧密相结合,形成了一个以共享、开放和立体化为特色的城市设计资源数据库。